ZAN, renouvellement urbain, densification : quels leviers concrets pour planifier la construction de la ville sur elle-même ? Retours d’expérience du Grand Douaisis (Nord), Toulouse Métropole et de la ZAE Inovallée à Grenoble.

Face à l’impératif du ZAN, comment construire la ville sur elle-même ? Pour poser le cadre, l’AUAT a ouvert la rencontre de la planification par une indispensable mise en perspective juridique et historique des enjeux de renouvellement urbain.

25 ans de réglementation pour « construire la ville sur elle-même »

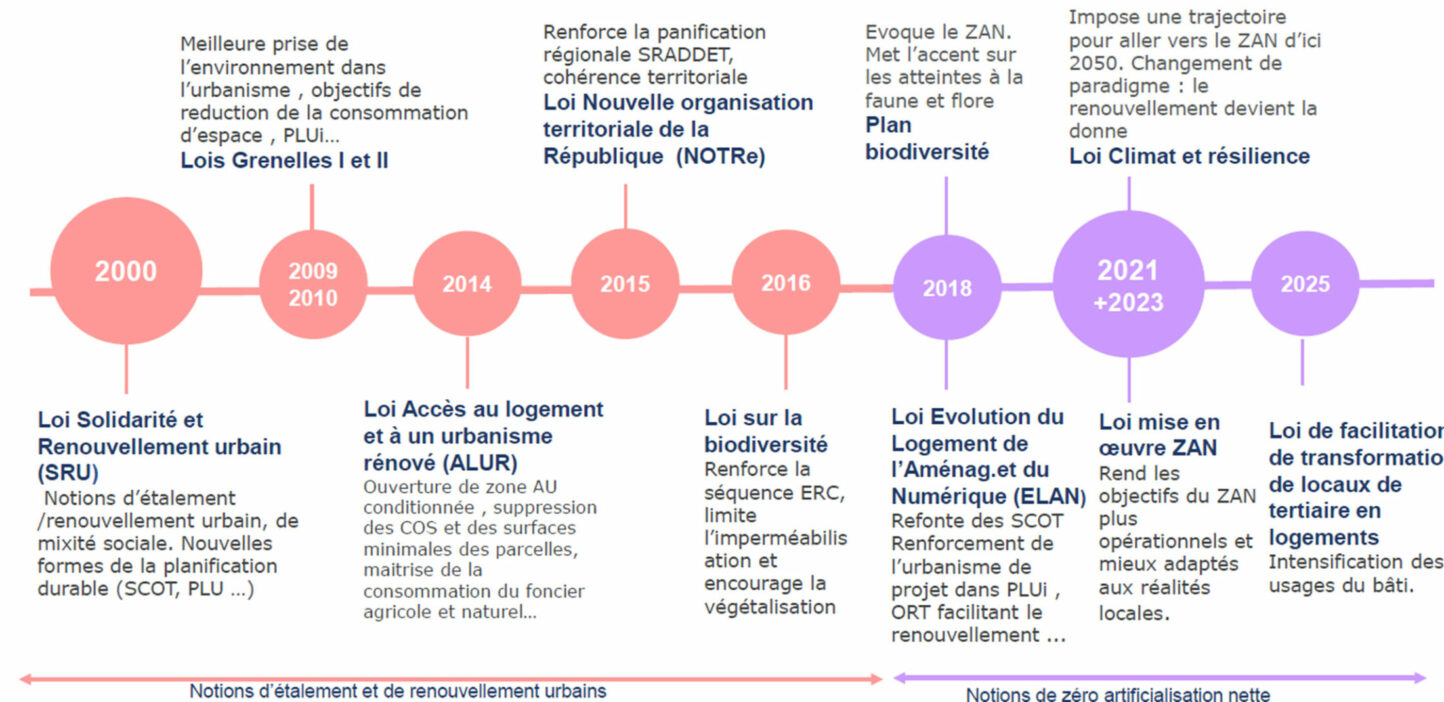

Trois questions ont permis d’engager les échanges entre participants. La première, sur les évolutions du contexte législatif, a permis de rappeler l’antériorité d’objectifs de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Ceux-ci remontent à la loi SRU de 2000, avant d’être renforcés par la loi Grenelle II de 2010. La loi ALUR exigeait quant à elle, en 2014, la justification des zones à urbaniser par une analyse des capacités de densification du tissu urbain… La loi Climat et résilience de 2021 a dernièrement imposé une trajectoire vers le ZAN d’ici 2050, ce qui a suscité un changement de paradigme majeur, faisant du renouvellement urbain la norme.

Densification, mutation, intensification, renouvellement : de quoi parle-t-on ?

Un quizz animé par Warda Assanelli, chargée de projets en planification, a permis de clarifier des notions clés, afin que les participants – tous acteurs de la planification territoriale – partagent un langage commun.

La mutation urbaine est, selon l’Institut Paris Région, un changement affectant un territoire urbanisé, une ville ou un espace urbain, portant sur l’occupation physique ou fonctionnelle du sol, la sociologie, les modes de vie, l’économie, l’environnement, l’identité, ou toute autre caractéristique de l’espace considéré. Le renouvellement urbain, selon la Fnau, vise quant à lui à évoquer une évolution urbaine par reconstruction de la ville sur elle-même, via un recyclage de ses ressources bâties et foncières. Il consiste ainsi à transformer, adapter et valoriser le tissu urbain existant en traitant les problèmes sociaux, économiques, urbanistiques, architecturaux de certains quartiers anciens ou dégradés.

L’intensification renvoie à deux notions. Il peut s’agir d’intensifier en mobilisant le foncier disponible dans le tissu urbain, par la division de parcelles déjà bâties ou la mobilisation de parcelles non bâties. Il peut aussi être question d’intensifier les usages d’un bâti ou d’un espace urbain, pour en optimiser ou mixer les usages et augmenter son occupation. La densification, enfin, est un phénomène quantifiable par lequel un espace donné devient plus dense en bâtis.

Enfin, l’intervention de l’AUAT s’est clôturée avec l’intervention de Florian Havard, responsable du pôle habitat. Il a ainsi partagé une présentation synthétique d’une étude sur l’habitat individuel et pavillonnaire dans la grande agglomération toulousaine.

Ce segment du parc représente 40 % des logements du territoire. Il est confronté à de nombreux enjeux (vieillissement des occupants et sous-occupation, amélioration énergétique, accessibilité financière, densification…). Le renouvellement de ce tissu urbain est déjà une réalité : entre 2010 et 2022, 25 % de la production neuve de logements (soit ~2 500/an) s’est faite sur des emprises de maison individuelle, majoritairement à destination de nouveaux logements collectifs. L’accompagnement et la meilleure maîtrise de ces mutations par les collectivités à l’aide de règles et d’outils adaptés, notamment via leurs documents d’urbanisme, représente désormais un sujet stratégique.

Le compte foncier, un outil pour densifier ? (SCoT du Grand Douaisis)

Adeline Pérotin, responsable du pôle planification et Matthieu Lempens, chargé de mission habitat-foncier du SCoT Grand Douaisis, ont présenté l’approche méthodologique de leur territoire pour maîtriser l’artificialisation et favoriser la densification.

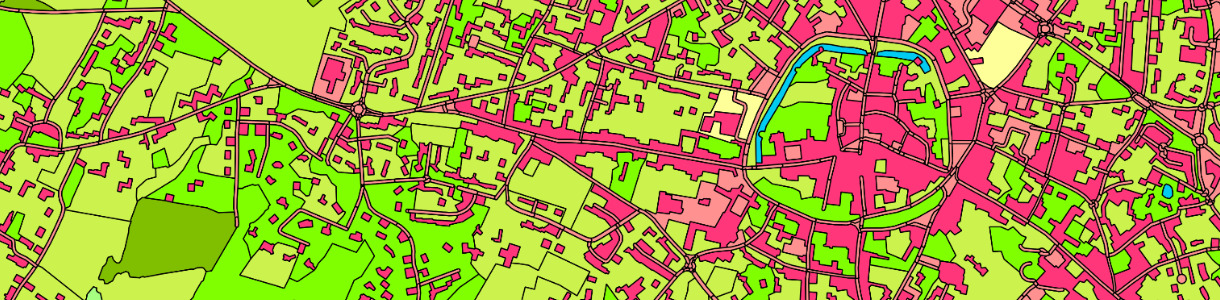

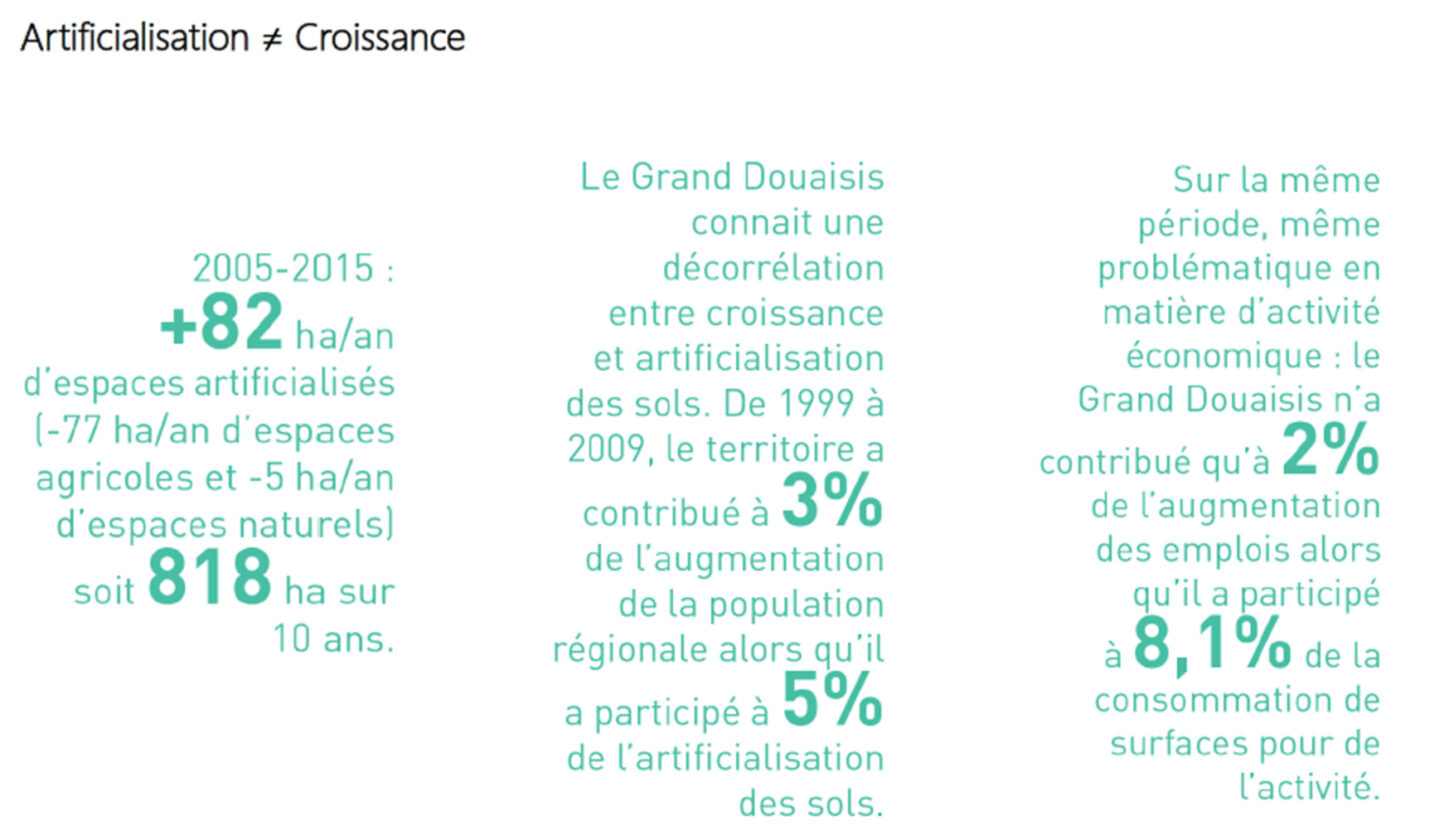

Le SCoT, révisé en 2019, s’est appuyé sur l’outil d’observation régionale de l’occupation du sol (OCS2D). Celui-ci a permis d’évaluer l’évolution de l’artificialisation entre 2005 et 2015, démontrant que l’artificialisation n’est pas synonyme de croissance. Sur cette base, un objectif a été fixé pour plafonner l’artificialisation à 854,2 hectares pour la période 2020-2040, soit un objectif de réduction par deux de l’artificialisation des sols par rapport à celle observée sur la décennie 2005/2015.

La pierre angulaire de leur méthodologie est le “compte foncier”. Cet outil, défini dans le DOO, permet d’identifier le volume foncier indicatif en renouvellement urbain. Il vise aussi à fixer un volume maximal d’artificialisation, ceci en avance de phase par rapport à la loi Climat et résilience.

Le compte foncier est réparti par vocation (résidentiel et mixte, économique et commercial, infrastructures et grands équipements) et par échelle géographique (commune, intercommunalité, ensemble du Grand Douaisis). Celui-ci est aussi phasé sur deux décennies (50 % en 2020-2030 et 50% en 2030-2040). Pour accompagner les communes dans la mise en œuvre de cette stratégie, le SCoT a développé un “service après vote”. Des outils pédagogiques et un accompagnement sur mesure sont proposés, avec notamment des fiches d’identité communales recensant les gisements fonciers et le potentiel de résorption de la vacance dans les communes traversées par le BHNS.

Le potentiel de densification : méthode et perspectives dans le PLUi-H de Toulouse Métropole

Dominique Faliero, directeur de l’urbanisme, et Lise Debrye, cheffe de projet PLUi-H de Toulouse Métropole, ont détaillé la méthodologie de leur étude de densification pour le logement.

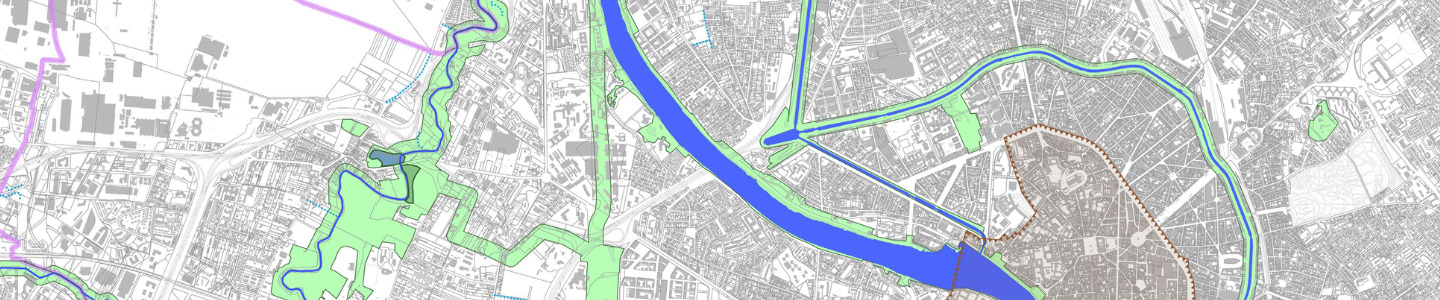

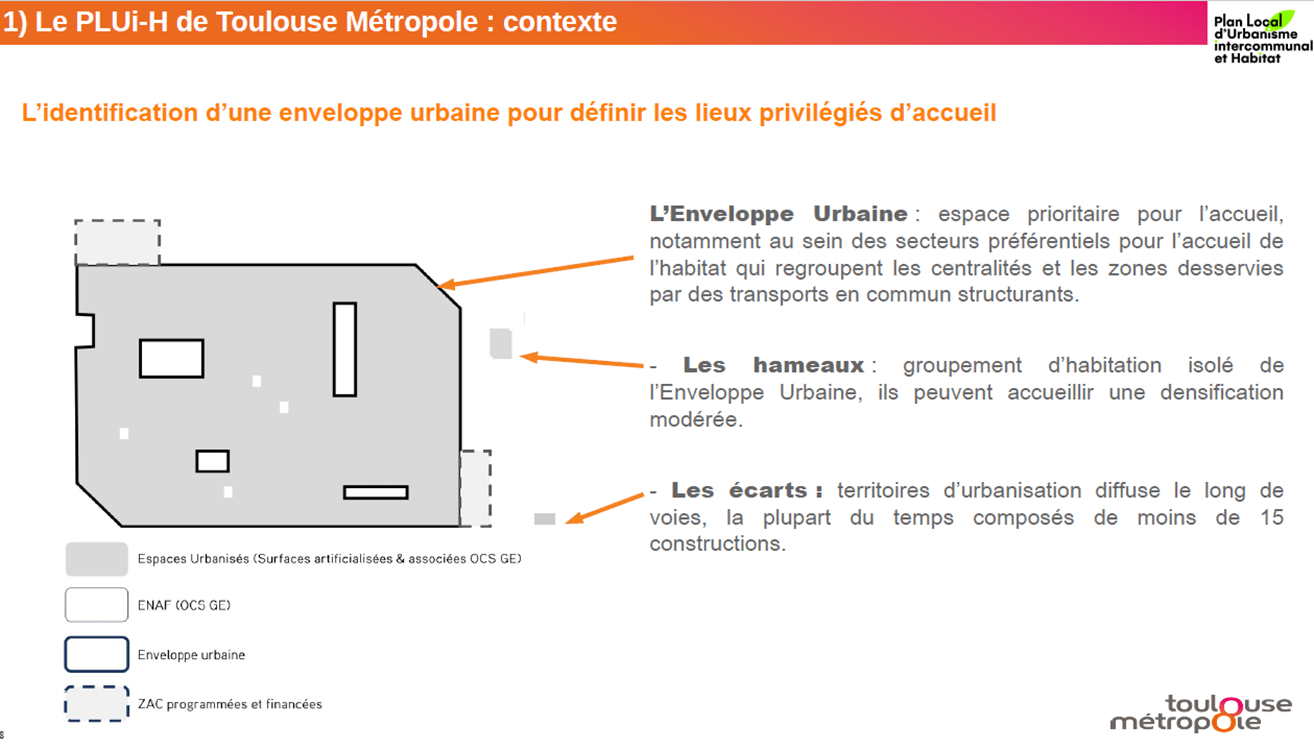

La démarche a été guidée par l’article L.151-5 du code de l’urbanisme. Celui-ci impose de justifier l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation par une mobilisation préalable de la capacité d’aménagement des zones déjà urbanisées. La méthodologie de Toulouse Métropole repose sur une “équation” : l’objectif de production de logements, diminué du potentiel de densification dans les espaces urbanisés, qui détermine la consommation planifiée d’ENAF.

L’étude, axée sur les espaces urbanisés dans l’enveloppe urbaine et les hameaux, a mis en place des critères d’exclusion rigoureux pour des zones à risques ou des espaces naturels à préserver. Elle a ensuite distingué le potentiel de densification “encadré” (ZAC, fonciers publics, friches) du potentiel de densification “non encadré” (foncier libre sur parcelle bâtie pour l’intensification, ou non bâti en intra-urbanisation).

L’évaluation du potentiel résulte d’une première étape d’identification du foncier non bâti et du foncier en intensification urbaine (selon notamment la surface et le nombre de propriétaires), ainsi que du foncier en renouvellement urbain (selon la desserte en transport en commun et la proximité des centralités). Une deuxième étape de qualification a permis d’affiner ce potentiel en considérant les déficits en réseaux, les espaces arborés ou le bâti de qualité à préserver. Pour calculer le potentiel global de logements, des “densités cibles” ont été appliquées en fonction de la présence de centralités et du niveau de desserte par les transports en commun, puis un “taux de mobilisation” (observé sur les 5 dernières années, puis majoré) a été appliqué sur la temporalité du PLUi-H (40% pour le non bâti, 30% pour l’intensification et le renouvellement).

Le potentiel identifié (environ 63 500 logements, soit 85% de l’objectif total de production de logements) a constitué un élément clé pour définir les objectifs communaux de production de logements. Sa traduction réglementaire, bien que progressive, s’opère via des outils d’urbanisme encadré (OAP, ZAC, PAPAG) et non encadré (étiquette de zonage tenant compte de la cohérence urbanisme/transports/centralité, seuil minimal de densité). Des évaluations régulières du PLUi-H sont prévues pour ajuster le projet, une fois le document approuvé fin 2025.

Renouveler une ZAE (Inovallée en région grenobloise) : comment mobiliser acteurs et règles ?

Amélie Garnier, architecte urbaniste et chargée d’études territoire à l’agence d’urbanisme de la région Grenobloise, a présenté une étude de cas sur la zone d’activités économiques (ZAE) Inovallée. Ce secteur mixte de la métropole grenobloise fait l’objet d’une démarche visant à concilier renouvellement urbain, enjeux de production, résilience et sobriété foncière.

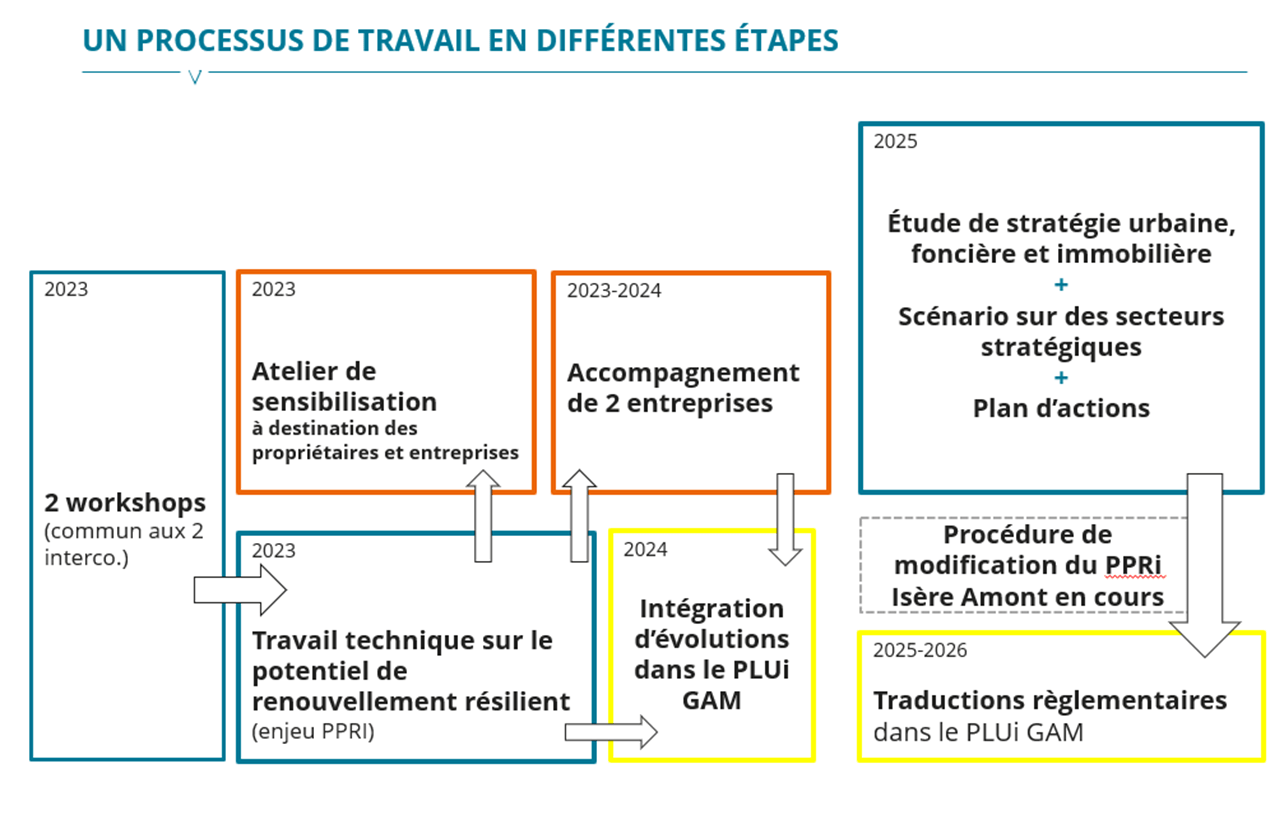

Dès 2020, une méthodologie collaborative et progressive a été initiée par deux intercommunalités – Grenoble Alpes Métropole et la Communauté de Communes du Grésivaudan – en partenariat avec l’association de la technopole Inovallée. Une première phase de diagnostic partagé, portée par la métropole, a permis d’instaurer une dynamique transversale et de favoriser les échanges entre services.

Dès 2023, des ateliers interterritoriaux et des sessions de sensibilisation mensuelles ont été organisés à destination des entreprises et propriétaires. Couplé à un travail technique sur le potentiel de renouvellement, ce travail de terrain a facilité l’identification des besoins, des projets existants, des contraintes réglementaires (comme le PPRI) et des leviers d’action possibles.

Deux entreprises ont bénéficié d’un accompagnement individualisé visant à établir un dialogue constructif. L’objectif : les sensibiliser – notamment sur les questions paysagères – et leur présenter différents scénarios pour les aider à choisir entre extension, renouvellement ou relocalisation. Ces retours concrets ont alimenté une réflexion plus large sur les formes urbaines, les hauteurs des bâtiments, la mutualisation des stationnements ou encore les interfaces entre habitat et activités.

En parallèle, un travail d’interface avec le PLUi a été engagé. Il se traduit, dans un premier temps, par une évolution du zonage favorisant les locaux productifs, une majoration des hauteurs autorisées et une augmentation du taux de pleine terre. Une étude stratégique foncière est prévue pour 2025 afin de prioriser les secteurs à transformer, affiner les règles d’urbanisme et intégrer les enjeux de biodiversité.