L’AUAT partage le développement en cours d’un indicateur d’accès des plus de 5 000 équipements sportifs de l’aire d’attraction de Toulouse. Objectif : améliorer la connaissance des collectivités sur ce sujet pour les aider à lever certains freins à la pratique sportive des habitants.

Recommandée par l’OMS, l’activité physique et sportive est enjeu essentiel pour prévenir et traiter différentes maladies. C’est pourquoi les politiques d’urbanisme et d’aménagement des territoires intègrent cet enjeu. Elles développent ainsi des démarches pour concevoir des espaces publics favorisant les mobilités actives et les pratiques sportives. Des équipements spécifiques sont aussi créés pour certaines activités. Dans les deux cas, l’accessibilité de ces équipements peut être un frein à la pratique. L’ Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP) et son baromètre national des pratiques sportives identifie ainsi comme principaux freins le coût (21%), les contraintes professionnelles, scolaires ou familiales (18%) et le manque d’offre de proximité (9%). Dans ce contexte, comment aider les collectivités à évaluer si les habitants disposent de suffisamment d’équipements sportifs accessibles ?

Favoriser le sport pour réduire les inégalités sociales de santé

L’étude de l’INJEP révèle qu’en 2023, les hommes pratiquent plus souvent une activité physique régulière que les femmes. Les catégories favorisées sont plus actives, tandis que les moins favorisées, plus touchées par les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2, pourraient réduire ces risques avec une activité régulière. L’accès aux équipements et à la pratique sportive devient ainsi un enjeu pour la réduction des inégalités sociales de santé.

Coût, accès, proximité : 3 enjeux d’accessibilité pour les équipements sportifs

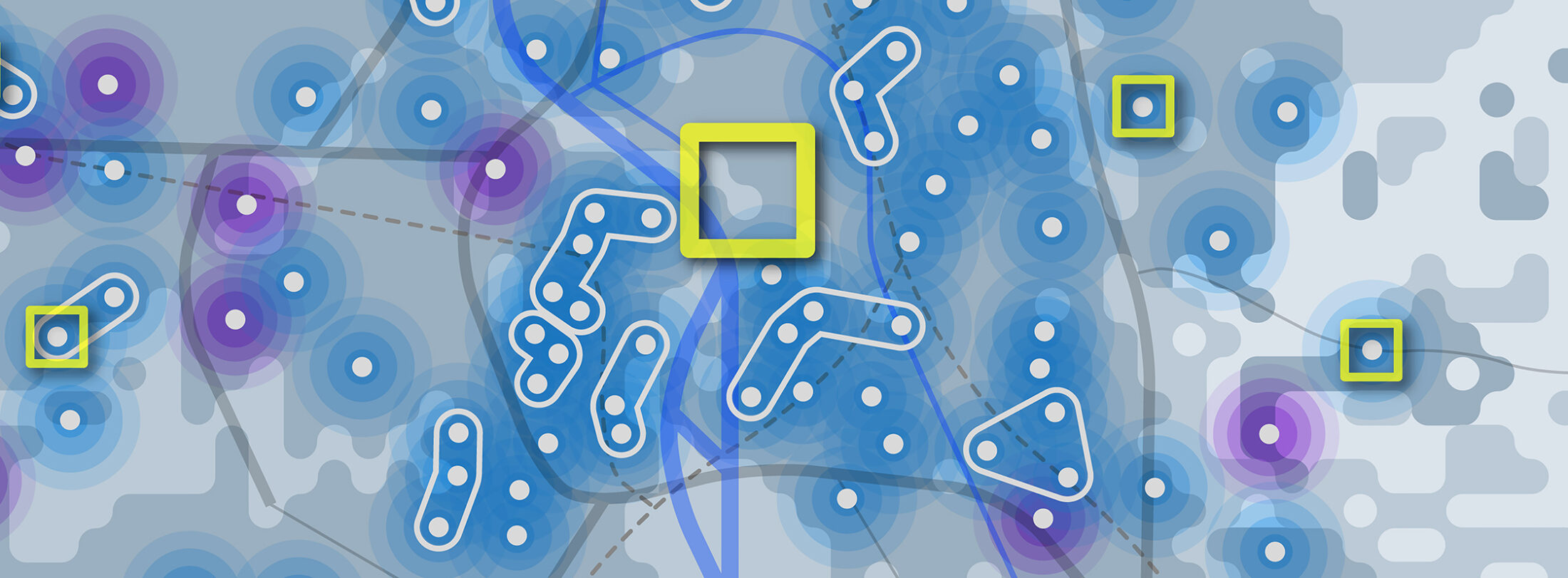

Comme déjà expérimenté pour pourles espaces verts, l’AUAT travaille sur un indicateur d’accessibilité aux équipements sportifs, à l’échelle de l’aire d’attraction de Toulouse. Grâce à la base permanente des équipements (BPE), les caractéristiques de près de 5 300 équipements sportifs recensés sont évaluées selon 18 variables portant sur :

- L’accessibilité physique : l’équipement est-il desservi par des transports en communs ? Quel est son score de qualité d’accès pour les personnes à mobilité réduite ?

- L’usage : quelle est la nature de l’équipement sportif (découvert, intérieur, espace naturel, etc.) ? Est-il en accès libre, c’est-à-dire ouvert 24h/24h et permettant une pratique sportive, même non encadrée (skatepark, terrain de basket-ball ou de football ? Quels types d’usagers sont favorisés (individus et familles, clubs, etc.) ?

- Le coût : à qui appartient cet équipement ? Son accès est-il payant ou non ?

L’enjeu de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Pour essayer d’évaluer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), un score en 5 niveaux a été construit à partir de l’accessibilité PMR à l’équipement. Chaque espace (cheminement, espace de pratiques de l’activité, vestiaires, sanitaires et douches) est évalué sur une échelle allant de 0,5 à 1 (0,5 indiquant que l’espace n’est pas accessible, 1 qu’il l’est), puis les scores sont additionnés. Le meilleur (5) implique que l’ensemble de ces espaces est accessible aux PMR.

3 classes d’équipements sportifs, selon les types de gestionnaires et le lieu

La méthode de classification ascendante hiérarchique (CAH) a été appliquée sur l’ensemble des variables pour construire des classes d’équipements aux caractéristiques communes. Il s’agit d’une méthode statistique d’analyse de données utilisée pour diviser une population en différentes classes ou sous-groupes. Son objectif est double : maximiser l’homogénéité au sein de chaque classe, en regroupant les individus les plus similaires ; optimiser l’hétérogénéité entre les classes, afin que les groupes soient les plus différents possibles les uns des autres.

Cette première phase de classification a permis d’identifier trois classes qui se distinguent principalement par leur type de gestionnaire et lieu d’implantation.

Plus de 100 équipements avec une bonne accessibilité, mais plutôt réservés à des publics spécifiques

Principalement situés dans le cœur de l’agglomération et en particulier dans Toulouse Métropole, 130 équipements sont regroupés dans une classe réunissant ceux bénéficiant d’une meilleure accessibilité en transports en communs que les autres. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) est prise en compte par plus de 65% de ces équipements, bien qu’elle soit améliorable pour une partie d’entre eux.

Ces équipements correspondent à des « terrains de grands jeux » (terrains de football ou de rugby) et salles multisports, surtout destinés aux scolaires et clubs. Lorsque l’on regarde plus précisément les équipements au sein de cette classe, on remarque qu’ils sont majoritairement rattachés à des établissements d’enseignement supérieur. Cela explique notamment leur implantation géographique.

Ils sont principalement gérés par l’Etat ou d’autres institutions (Météo France, institution pénitentiaire, SNCF, EDF). Ces équipements s’adressent ainsi majoritairement à un public spécifique (étudiants, salariés d’entreprise) et semblent favoriser la pratique sportive pour un coût intéressant.

Exemples d’équipements qui sont dans cette classe : Equipements sportifs liés aux universités (terrains de sports des universités), équipements liés au Toulouse Université Club, City Parc de Verdun à Verdun-sur-Garonne.

La démocratisation du télétravail, la fréquentation accrue des espaces de nature à la suite des périodes de confinement, ou encore la place grandissante du numérique dans nos vies ont ainsi un impact fort sur la forme et les lieux de nos pratiques sportives et rejaillissent donc sur les politiques d’aménagement urbain et territorial.

Plus de 4 000 équipements à l’accessibilité inégale en transports en commun

4 278 équipements sont référencés dans une deuxième classe dont le point commun est un accès variable aux transports en communs. Répartis dans des territoires à la fois ruraux, périurbains et urbains de l’aire d’attraction de Toulouse, implique un accès variable en transports en commun, de plus la moitié d’entre eux ne sont pas suffisamment accessibles aux personnes à mobilité réduite. S’ils sont moins clôturés et plus souvent à ciel ouvert que les autres équipements référencés dans les 2 classes suivantes, ils ne sont pas tous pour autant systématiquement accessibles aux habitants. En effet, ils sont principalement destinés à l’usage des clubs, établissements scolaires ou associations.

Ces équipements ont pour gestionnaires des collectivités et en particulier des communes. On peut donc estimer que les tarifs des clubs et associations qui exploitent ces équipements sont abordables et que certains de ces équipements sont mêmes accessibles sans s’acquitter d’aucune cotisation.

Exemples d’équipements qui sont dans cette classe : dojo à Bruguières ; terrain d’entrainement de football à Labastide d’Anjou ; équipement d’athlétisme d’un établissement d’enseignement privé à Massac-Séran.

Plus de 900 équipements privés, dont la plupart est accessible aux personnes à mobilité réduite

La troisième classe comprend 924 équipements. Ces derniers sont présents dans l’ensemble du territoire de l’aire d’attraction, mais sont majoritairement concentrés dans l’agglomération toulousaine.

La moitié des équipements est accessible en transports en commun. Comme pour la première classe identifiée, l’accessibilité des équipements aux PMR concerne la plupart de leurs espaces, bien qu’elle soit améliorable.

Ces équipements sont privés et essentiellement destinés aux particuliers. Ils accueillent pour beaucoup des activités de forme et de santé, bien que les activités proposées soient très variées. Le type d’activité physique et sportive semble différer entre les zones denses où l’offre se structure principalement autour des salles de sport, d’escalade et des centres de danse, alors que l’on retrouve des centres équestres et golfs, au côté de quelques salles de sports, dans les communes plus éloignées.

Ils sont principalement gérés par des gestionnaires privés ayant des logiques de rentabilité quant à l’exploitation de leurs équipements.

Exemple d’équipements qui sont dans cette classe : Centre de cardiotraining et fitness dans le quartier de Montaudran à Toulouse, parcours de paintball à Montgiscard, centre Equestre à Gratens.

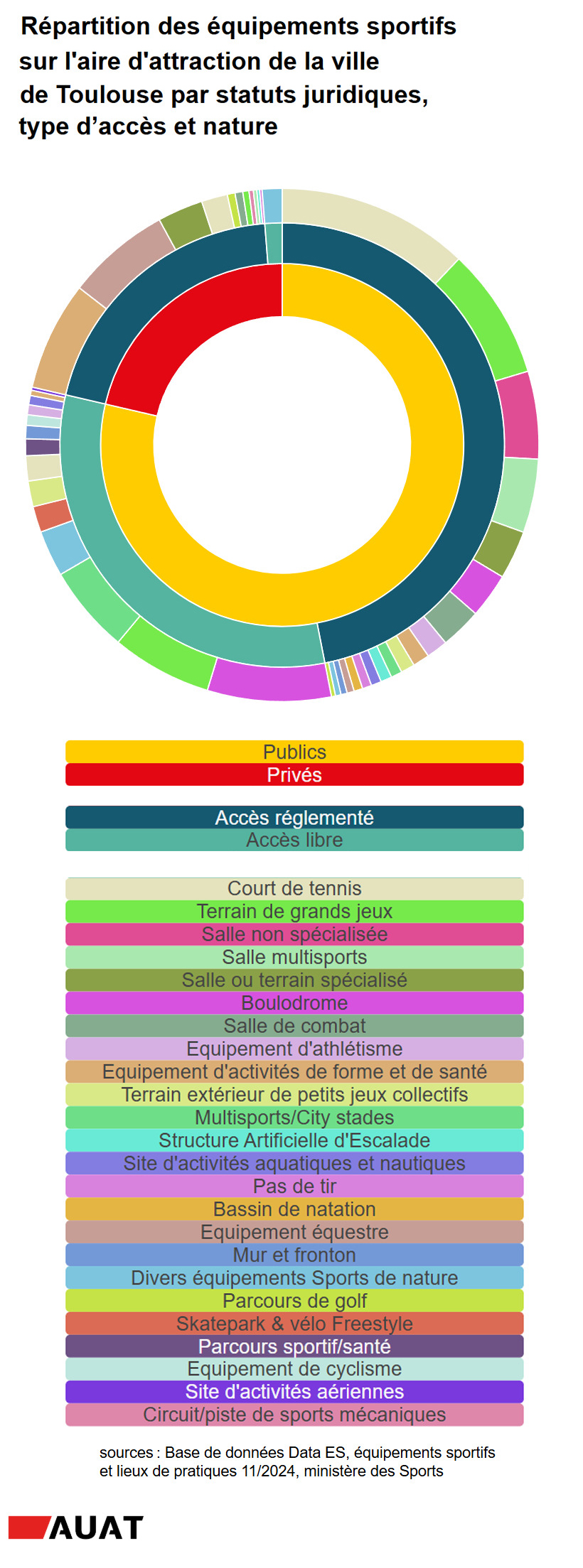

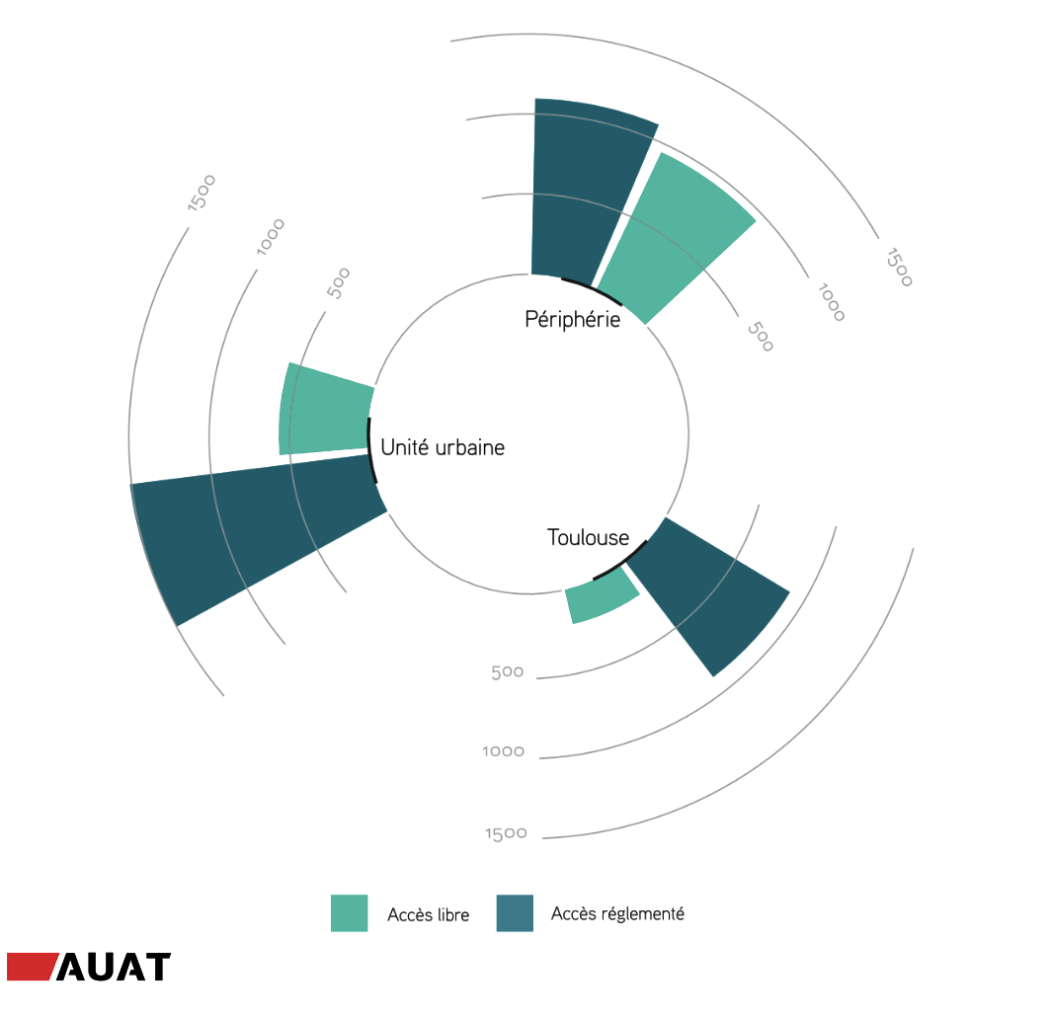

Répartition des équipements sportifs sur l’aire d’attraction

de la ville de Toulouse selon le type d’accès (Libre/Réglementé)

Prochaine étape : affiner la qualification des équipements

Un travail complémentaire et une sélection plus fine des variables retenues pour chaque équipement aidera à affiner l’analyse. Par ailleurs, d’autres sources de données pourraient compléter l’analyse de l’offre d’équipement. Il serait par exemple utile de pouvoir déterminer si certains secteurs géographiques sont plus dotés de certains types d’équipements plutôt que d’autres.

Il s’agirait également de pouvoir mieux croiser certaines caractéristiques des équipements en termes d’accessibilité physique, d’usage et financier pour pouvoir identifier si les freins à lever pour pratiquer une activité physique et sportive sont plus importants dans certains secteurs par rapport à d’autres. Enfin, croiser ces données sur les équipements et à des données concernant la pratique (via le nombre de licenciés sportifs) pourrait par ailleurs permettre d’identifier des taux de saturation potentielle de certains équipements.