Météo France dépeint le changement du climat auquel s’adapter d’ici la fin du siècle avec un nouveau rapport. Celui-ci invite les acteurs des territoires à développer une culture des risques naturels tournée vers l’avenir. Entretien avec l’un de ses auteurs, Jean-Michel Soubeyroux.

Jean-Michel Soubeyroux est directeur adjoint scientifique de la direction de la climatologie et des services climatiques de Météo France. Il est l’un des auteurs du rapport publié en mars 2025 sur la variabilité, les extrêmes et les impacts du changement climatique atteignant +4 °C en France à l’horizon 2100, selon la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC). Cet enjeu sera au programme d’une rencontre de l’interscot organisée au premier semestre 2025 par l’AUAT, pour créer une culture commune sur les nouveaux risques naturels.

Les points clés du rapport de Météo France

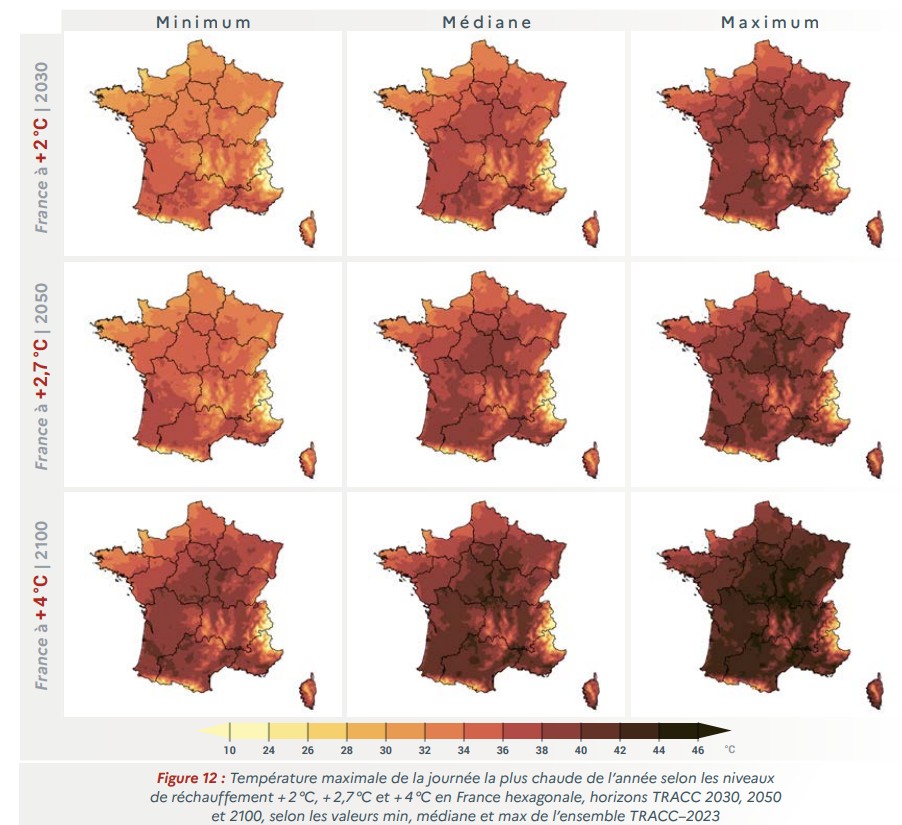

- Températures : une année aussi chaude que 2022 serait exceptionnellement fraîche à l’horizon 2100. Le seuil des 40 °C sera atteint en moyenne chaque année, avec des records de chaleur jusqu’à 50 °C possibles dès 2050.

- Sécheresse : le nombre de jours de sol sec atteindra 4 à 5 mois dans la moitié nord et plus de 7 mois dans les régions méditerranéennes.

- Feux de forêt : le risque élevé de feu se généralisera à l’ensemble du pays.

Jean-Michel Soubeyroux, pouvez-vous rappeler le cadre de vos recherches et l’objectif principal de ce rapport ?

Ce rapport de Météo France accompagne la TRACC, portée par le ministère de la Transition écologique. Il illustre les impacts locaux d’un réchauffement global du climat. Il décrit ce qui est attendu en France en 2030 avec une hausse de +2 °C par référence au climat préindustriel, en 2050 (+2,7 °C) et en 2100 (+4 °C). Les acteurs publics et privés disposent des éléments pour se préparer aux nombreux changements à venir, en agissant simultanément sur deux volets. Le premier est l’atténuation du changement climatique. Cela consiste à agir sur les causes du réchauffement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième est l’adaptation, qui concerne la gestion des conséquences du réchauffement climatique. Il s’agit là de s’adapter aux conséquences actuelles et d’anticiper celles à venir, pour réduire notre vulnérabilité.

Le changement climatique était considéré comme un risque il y a quelques années. Il devient donc une probabilité, voire une certitude ?

Le changement climatique est déjà là. Si la France et d’autres pays ne renoncent pas aux objectifs d’atténuation de l’accord de Paris sur le climat, les engagements internationaux ne sont pas suffisants. Il faut être réaliste, on se dirige vers un réchauffement important et à forts impacts. Les chiffres de ce rapport sont sous nos yeux. Ils donnent des clés pour développer une culture des risques naturels. Cela conduit à engager des réflexions intégrant l’émergence de risques encore inconnus, sans oublier les risques passés qui ont marqué nos territoires.

Quelles seront les évolutions climatiques les plus marquantes pour le territoire sud-ouest de la France, et plus spécifiquement pour le bassin de vie toulousain ?

Toutes les régions de France seront touchées. Dans le bassin toulousain, l’évolution des températures sera légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Les vagues de chaleur seront de plus en plus intenses et fréquentes. Ce territoire étant attractif, cela continuera d’accroître la pression sur les ressources. La question est donc : comment répondre aux besoins supplémentaires de la population, de l’industrie ou encore de l’agriculture alors que la ressource en eau, par exemple, est de plus en plus rare ? Nous aurons par exemple 2 mois supplémentaires par an de sol sec : comment la végétation va-t-elle traverser cela ?

La pression sur les ressources en eau décrite dans le rapport appelle donc à changer nos habitudes ?

Cela est inévitable. Il faudra faire différemment en accentuant la réutilisation des ressources, mais aussi leur préservation, par exemple en limitant les pertes d’eau par le réseau. L’été 2022 a montré que l’on était à nos limites d’approvisionnement en eau. C’était le deuxième été le plus chaud observé en France après celui de 2003, avec un écart de +2,3 °C par rapport à la moyenne 1991-2020. Cela doit nous inspirer : le climat de l’année 2022 deviendra celui d’une année normale en 2050.

Le rapport évoque aussi l’augmentation des pluies intenses avec, comme corollaire, les enjeux d’infiltration de l’eau…

Oui, parce que le béton empêche l’infiltration de l’eau, en plus de stocker la chaleur… En milieu rural, les pluies intenses accentuent aussi l’érosion des sols. Cette perspective permet de rappeler que l’on a souvent confondu cours d’eau et canaux, en oubliant qu’il est naturel pour une rivière de déborder de temps en temps. La consommation d’espaces pour le développement urbain a privé la nature de l’espace dont elle a besoin. Soyons clairs : ce rapport n’est pas catastrophiste. C’est une invitation à l’action. Il explique comment vont évoluer les aléas climatiques, pour que les acteurs concernés soient éclairés et agissent plus encore face à ces risques naturels.

Comment ces projections pourraient-elles nourrir la conception et l’aménagement des villes du bassin toulousain ?

La ville que l’on construit aujourd’hui sera en grande partie encore là en 2100. Nos règles d’aujourd’hui doivent donc intégrer dès à présent la contrainte du +4 °C, par exemple en repensant l’isolation thermique plus vers le chaud que vers le froid. A défaut, ce sera synonyme d’inconfort pour tous et d’inégalités sociales de santé pour les plus précaires d’entre nous. L’action est déjà engagée avec le ZAN pour ne plus pratiquer l’étalement urbain. Cela doit s’accompagner d’une réflexion pour une ville plus aérée et moins minérale, avec plus de nature et, par exemple, utiliser la Garonne comme un atout pour la fraîcheur. Les travaux sur les îlots de chaleur menés par l’université de Toulouse Jean Jaurès font état de tout cela.

La synthèse du rapport met en avant plusieurs enjeux clés pour 2100. Quelles sont, selon vous, les actions prioritaires que les collectivités du bassin de vie toulousain devraient envisager dès aujourd’hui en matière d’aménagement du territoire pour se préparer à un climat à +4 °C ?

Adapter le territoire et les activités à des vagues de chaleur plus fréquentes et une ressource en eau moins abondante est l’enjeu principal du bassin de vie toulousain. Il faut aussi se préparer à des risques naturels nouveaux ou combinés. Je pense notamment aux risques de feux, souvent associés aux canicules et aux sécheresses. Ces risques sont appelés à se généraliser dans le pays. Ce pourrait être un point d’attention pour les forêts proches de Toulouse, comme Bouconne, à l’ouest. Nous n’avons peut-être pas capitalisé sur l’expérience des régions méditerranéennes ou celle des Landes. Globalement, il y a des risques connus qui vont se renforcer et d’autres qui vont apparaître. L’enjeu est d’anticiper et de trouver collectivement des solutions pour un avenir plus résilient.

Consulter notre page dédiée aux enjeux de la transition écologique